その電車、乗らない方がいいよ

「その電車、乗らない方がいいよ」

急いでホームへの階段を駆け下りていると、そんなことを言う子どもの声が聞えた。えっ?と思い振り向くが、見知った顔はない。そもそも子どもの知り合いなんかいないのに、と足を止めてしまったのが悪かったようで、乗ろうとしていた電車は目の前で発車してしまった。寝坊した俺も俺だけれど、これで待ち合わせ時間には間に合わない。しまったなあと頭を掻きながら携帯を取り出し、ベンチに腰かけ謝りのメールを打とうとした。

「間に合わなくてよかったね」

隣にいたおかっぱの女の子が、にこりと俺に向かって笑いかける。誰だ?嫌なことを言う子だな、と思いつつもぎこちない笑みを返した。

「でさ、その逃した電車が次の駅で人身事故を起こしたんだよ」

最近クーラーのかかり始めた学食の隅に座り、黙々とオムライスを食べているK子に話す。昼のピークの時間を過ぎているため、学食内は空いていた。

「俺電車に乗ると一番前の車両に乗るのが癖だから、乗ってたら多分、相当グロイものを見ることになったと思う」

俺の言葉に、K子はあまり興味がなさそうにへえ、と呟く。そして「それで?」という視線が投げられた。K子にこんな話をしたのには勿論わけがある。一度呼吸を整え、なんでもないように会話を続けた。

「ベンチに座ってた女の子なんだけど……一瞬目を離した隙に消えたんだ」

K子の目が何かを睨むように細り、俺の後ろに向けられた。思わず振り返ってそこに何がいるのかを確認したが、何もいない。

「……まるで電車が事故に遭うってわかってたような言い方といい、これっ……てさ」

最後のセリフは少し言い淀んでしまった。言いながらも、認めてほしくないという思いが強く出たのだが、K子はずばり「その子、生きてる人間じゃない。わかってるんでしょ」と言ってくる。だが引き攣る自分の顔とは反対に、珍しくK子が可愛いらしく笑ってみせた。

「心配するようなものじゃないよ。その子ご先祖様だから」

「ご先祖様?!」

ご先祖様とか、そんな言葉を学食で聞くとは思わず、間の抜けた声を出してしまう。

「お母さんの方の血筋みたい。幼い頃に亡くなった女の子がいるんだけど、その子が今は君に憑いて守ってくれてる」

「……」

「もうすぐきちんとした新しい守護霊が憑くから、それまでは、って心配してくれてる」

なんとも、言葉が出てこない。K子はまだどちらかと言えば俺を見るというよりは、俺の後ろの方を見ていて。

「最近お墓参りしていないなら、一度しておいたら?自分の祖先を大事にするってとても大切なことだから。その人達のお陰で今の自分があるんだって、感謝しておいでよ」

「じゃあ私、次の時間講義が入っているから」と食べ終わったトレイを持ち、K子が立ち上がる。体に上手いこと力が入らず、そんなK子を「ああ、うん」とかなんとか言って見送った。今後ろを見る勇気はないけれど、そこにいるのだろう。あの、ホームにいたおかっぱの女の子が……。そう思うと少し寒気がする、ような気がする。

「うわぁ……初めて幽霊見ちゃったわけか」

だけれど、今までK子と一緒に霊に遭遇してしまった時の寒気とはまったく違う。あれはとても嫌なもので、体の芯から冷えてしまうような寒気だ。今そんな感じはしない。これはK子の言う通り、墓参りの一つでもした方がいいかもしれない。確かに暫く行っていなかったのだ。小さな女の子相手なら、お菓子でもお供えしたほうがいいのだろうか。

「何が好きだろう」

呟くと席を立った。このあと、一コマ飛ばして絶対出なければいけない講義が入っている。それまでどう時間を潰すか考えながらキャンパスを歩き、ようやくちらっと後ろを確認することができた。何もいないことにほっとする。霊と遭遇したとはいえ、常時見えるようになったわけではないらしい。K子にはいつも霊が見えているのだろうか。それはどんな感じなのだろう。俺が見ている現実とは全然違ったものになりそうだけど。まあ俺には縁のない話だな、と言い聞かせたところで前方に友人を発見した。

「T川ー!」

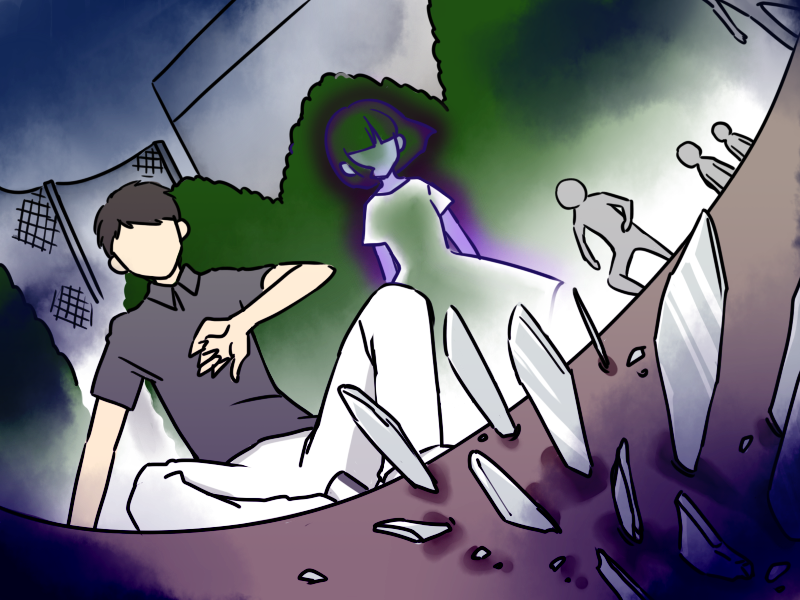

呼ぶと相手が振り向き、これで時間を潰す相手ができたと駆け寄ろうとした瞬間。ドン、と強い力で体が横に押され、よろめき尻餅をつく。

「いっ、たい──」

バリンッ!!

キャアッと高い悲鳴が上がるのと、すぐ目の前にいくつものガラスの破片が降ってくるのは同時だった。とっさに腕で頭を庇うが、場所がずれていて俺には何もかからない。

「……あっぶな」

運よく誰もいなかったからよかったものの。周囲は騒然となり、すぐ横の講義棟を眺めれば4階の窓ガラスが割れていて、傍の窓から青ざめた学生が2人、顔を覗かせていた。誰かが俺を押さなければ、確実にガラスの破片を浴びていた。あれだけの高さから落ちた破片を浴びれば、ただでは済まないだろう。俺を助けてくれたのは……。

「あたしね、金平糖が好きよ」

耳元で幼い女の子の声が聞えた。